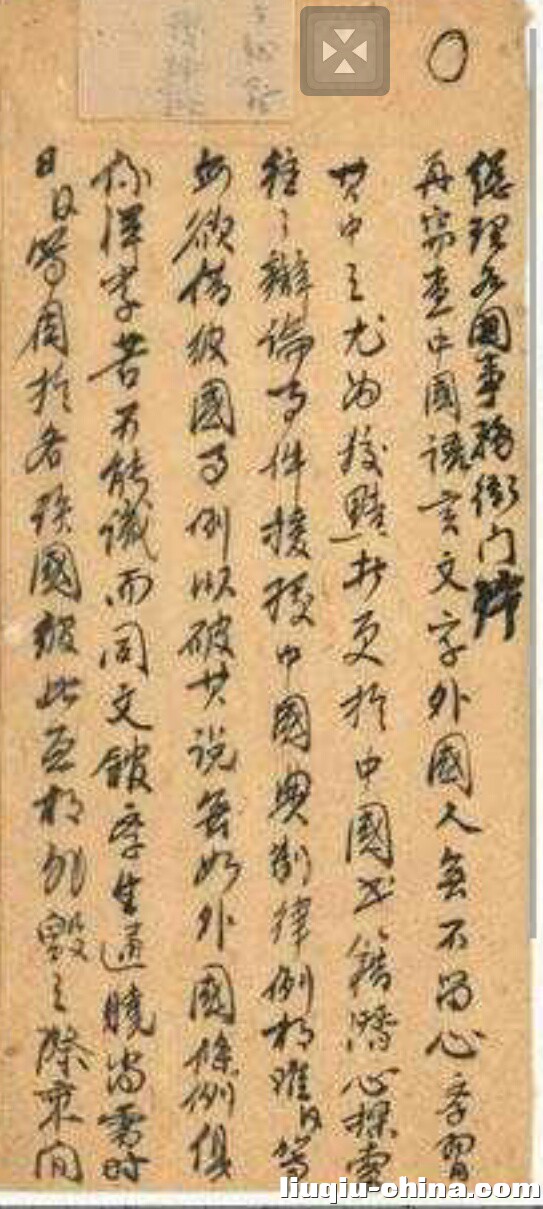

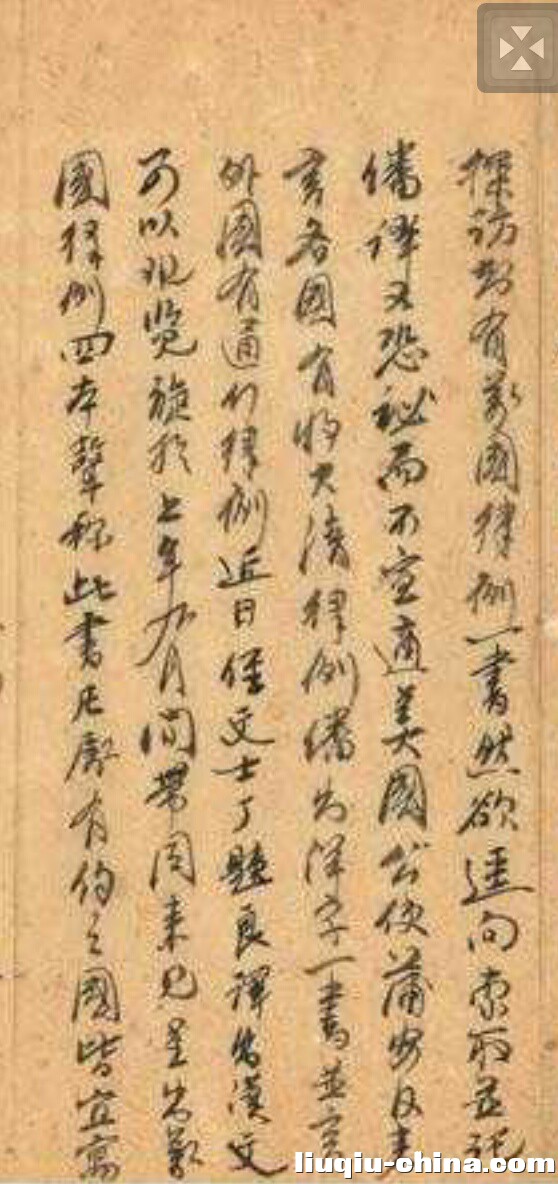

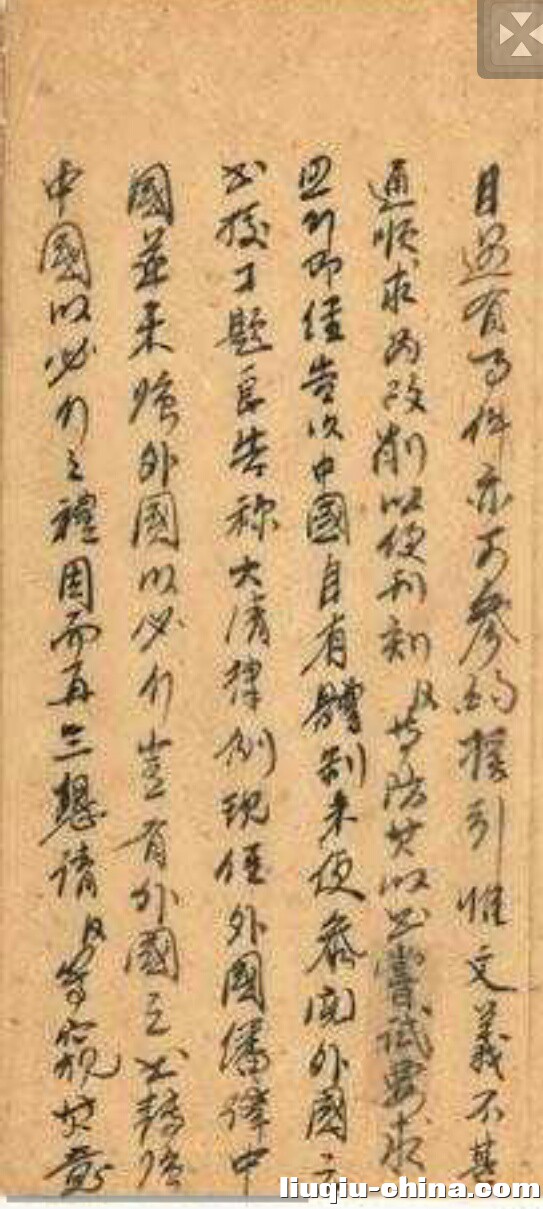

《1864年,总理衙门「奕訢」奏请刊刻并颁法「万国律例」褶》 清皇朝同治三年(1864年),总理各国事务衙门「奕訢」等 《奏》请刊刻,并颁法《万国律例》(即为万国公法)事(摺片)。 档案归属:军机处档摺件。  上(右侧)、下(中间、左侧)图: 清同治三年,「奕訢」 《奏》请刊刻并颁法《万国律例》,自右而左放大截图。   备注: 清同治二年(1863年)六月,「丁韙良」拿着自己翻译中文的《万国律例》初稿,北上赴京前先到天津 三口通商大臣「崇厚」的热情接待,「崇厚」详细阅读其译稿后说:「对于该书稿跟中国建立新的外交关系的需求之间的契合印象十分深刻」。 同年九月,美国驻华公使「蒲安臣」引介「丁韙良」的《万国律例》中文四卷译稿给予总理衙门各大臣们阅览,并叙述凡对外定有条约的国家,都应该参考这部书,遇有事件,便于参斟援引。总理衙门「文祥」大臣认为:「派遣驻外公使时,此书可供吾等参考」。但大臣、章京们则认为:「文义不甚通顺」。最后由总理衙门大臣「奕訢」另指派四名 章京 协助「丁韙良」对译稿进行修饰润色,最终以 「易其字,不改其意」,经过半年的审校。同治三年三月中旬(1864年),完成了经由总理衙门官府对该书的最终翻译。 同治三年(1864年)三月,总理各国事务衙门「奕訢」等人曾有一《奏》摺給清帝,現將全文抄錄于下: 「竊查,中國語官文字,外國人無不留心學習,其中之尤為狡黠者,更淤中國書籍,潛心探索,往往辯論事件,援據中國典制律例相難。臣等每欲借彼國事例以破其說,無如外國條例,俱係洋字,苦不能識,而同文館學生,通曉尚需時日。臣等因於各該國互相非譏之際,來問探訪,知有《萬國律例》一書,然欲徑向索取,並託繙譯,又恐秘而不宣。適美公使「蒲安臣」來言,各國有將大清律例繙出洋字一書,並官外國有通行律例,近日經文士「丁韙良」譯出漢文,可以觀覽。旋於,上年九月間,帶同來見,呈出《萬國律例》 四本,聲稱此書凡屬有約之國,皆宜寓目,遇有事件亦可參酌援引,惟文義不甚通順,求為改刪,以便刊刻。 臣等,防其以書嘗試,要求照行,即經告以中國自有體制,未便參閱外國之書。 據「丁韙良」告稱: 大清律例,現經外國繙(翻)譯,中國並未強外國以必行,豈有外國之書,轉強中國以必行之理,因而再三懇請。 臣等, … 檢閱其書,大約俱論會盟戰法諸事,其於啟釁之間,彼此控制箝束,尤各有法,第字句拉雜,非面為講解,不能明晰,正可藉此如其所請。因派出臣衙門章京「陳欽、李常華、方濬師、毛鴻圖」等四員,與之悉心商酌刪潤,但易其字,不改其意,半載以來,草棄已具,「丁韙良」以無貲刊刻為可惜,並稱如得五百金,即可集事。 臣等,查該外國律例一書,街以中國制度,原不盡合,但其中亦問有可採之處。即如:本年布國在天津海口扣留丹國船隻一事,臣等暗採該律例中之官,與之辯論,布國公使,即行認錯,俯首無詞,似亦一證。 臣等公同商酌照給銀五百兩,官明印成後,呈送三百部到臣衙門,將來通商口岸,各給一部,其中頗有制伏領事官之法,未始不無裨益…。」 同治三年七月二十九日(1864年8月30日),得到朝廷两宫皇太后的批准。 同治四年正月(1865年2月),京师 「同文馆」正式将《万国律例》木版刊刻完毕,又后改定名《万国公法》,呈送 总理衙门 并请求作《序》。最后由 总理衙门 大臣 「董询」作《序》,初印行300部颁发 各 省督抚 备用。 《万国公法》的「凡例之四」写着:「是书之译汉文也,本系美国教习「丁韪良」视其理足义备,恩于中外不无裨益,因与江宁「何师孟」、通州「李大文」、大兴「张炜」、定海「曹景荣」 略译数卷,呈总理各国事务衙门批阅,蒙 王大臣派员校正底稿,出资付梓。」 实质这本用「和平、公正、主权」等等虚伪言词掩盖着当时欧美俄等帝国殖民主义“弱肉强食”观念的《国际公法》,只不过用“强权即公理”,来愚弄与驯服落后国家的软弱政府。 |

手机版|小黑屋|Archiver|中国琉球网 ( 闽ICP备13003013号 )

GMT+8, 2025-2-15 20:43 , Processed in 1.137479 second(s), 12 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.